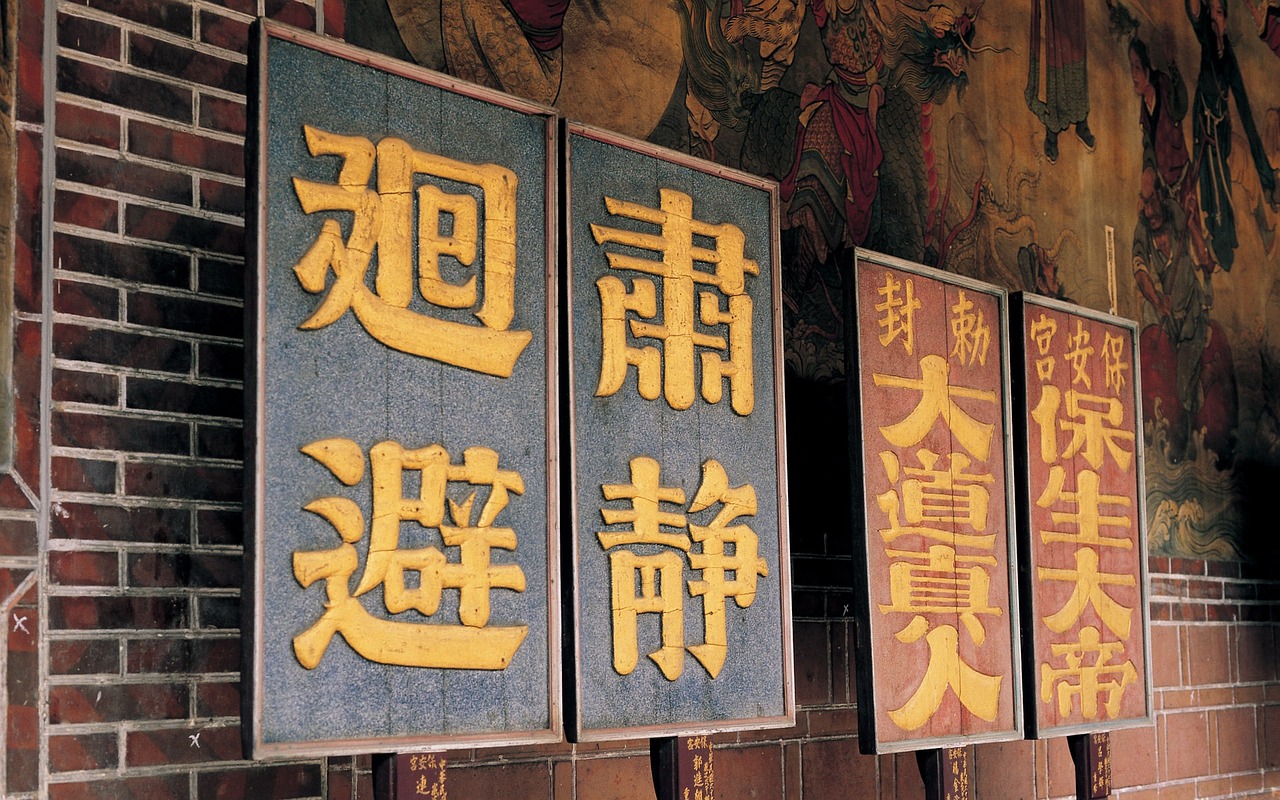

在我们的日常生活中,无论是工作中还是人际交往中,我们常常会遇到一些看似熟悉却又含糊的概念。“越俎代庖”这个词,就是一个常被误用或者误解的成语,它源自中国古代的礼仪制度,看似深奥,实则蕴含着深刻的人生哲理,我们就来一起探索“越俎代庖”的真谛,看看如何在生活中恰当地运用它。

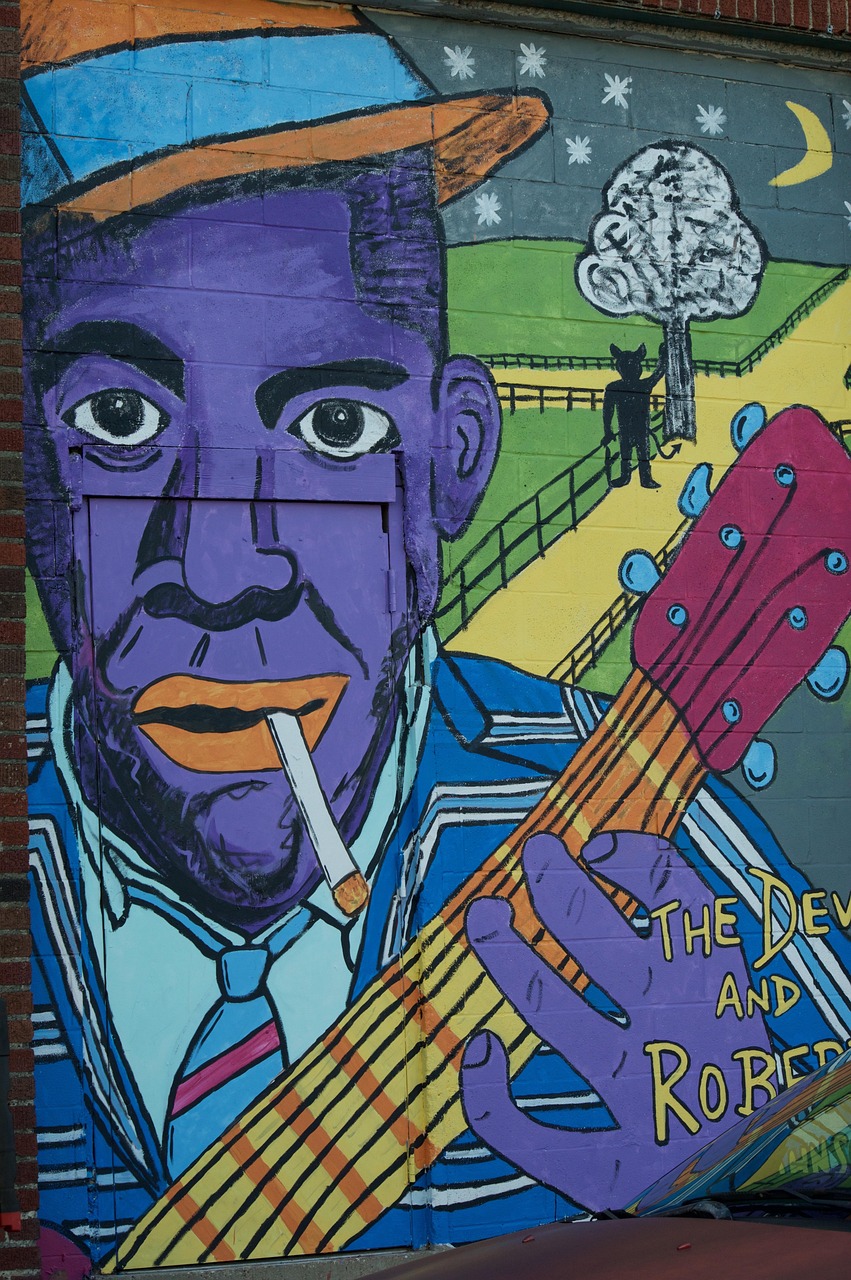

让我们从字面上解读这个成语。"越"意味着超出,"俎"是一种古代祭祀时盛放祭品的礼器,而"庖"则是指厨师。“越俎代庖”的字面意思就是超越了自己的职责范围,像厨师一样代替别人去处理本应由他人负责的事,这个成语形象地描绘了一种越权、干预他人的行为。

举个例子,如果你的朋友正在为一场重要的面试做准备,而你是一个经验丰富的职场人士,出于好心,你可能想去帮他修改简历、模拟面试问题,虽然你的意图是好的,但如果过于主动甚至干涉,那就是“越俎代庖”,因为面试的准备过程应该由他本人主导,你提供的只能是建议和支持,而非实际操作。

在职场上,“越俎代庖”可能导致团队合作失衡,影响个人成长,想象一下,如果一个经理事无巨细地包揽下属的工作,尽管短期内可能会提高效率,但从长远看,这可能会剥夺员工自我提升和承担责任的机会,只有当每个人都明白自己的角色,承担起相应的责任,团队才能健康地发展。

在生活中,同样的道理也适用,比如在家庭中,父母过多地插手孩子的决策,可能会阻碍他们独立思考和解决问题的能力,真正的爱,有时需要放手,让孩子自己学着走一走,这就是“越俎代庖”所强调的适度放手。

如何避免“越俎代庖”呢?我们要明确自身的角色,尊重他人的自主性,学会倾听和指导,而不是直接给出解决方案,培养良好的沟通技巧,适时给予支持和鼓励,但决不强迫他人接受你的意见。

“越俎代庖”并不是贬义词,而是提醒我们在关心他人时要把握好度,给予恰当的支持,让他们有空间去学习、成长和体验生活,适当的协助可以激发潜力,过度的干预则可能适得其反,下一次当你想要伸出援助之手时,不妨先停下来思考:我是否已经越过了那道界限?