大熊猫,这一标志性的中国珍稀动物,不仅是中国的国宝,也是全球生物多样性的象征,近年来,随着保护措施的加强和全球合作的推进,大熊猫的保护工作取得了显著成效,截至2023年,全球大熊猫圈养种群数量已达到757只,这一数字不仅反映了保护工作的成果,也凸显了未来保护工作的挑战与机遇,本文将探讨大熊猫保护的历史背景、当前保护现状、面临的挑战以及未来的发展方向。

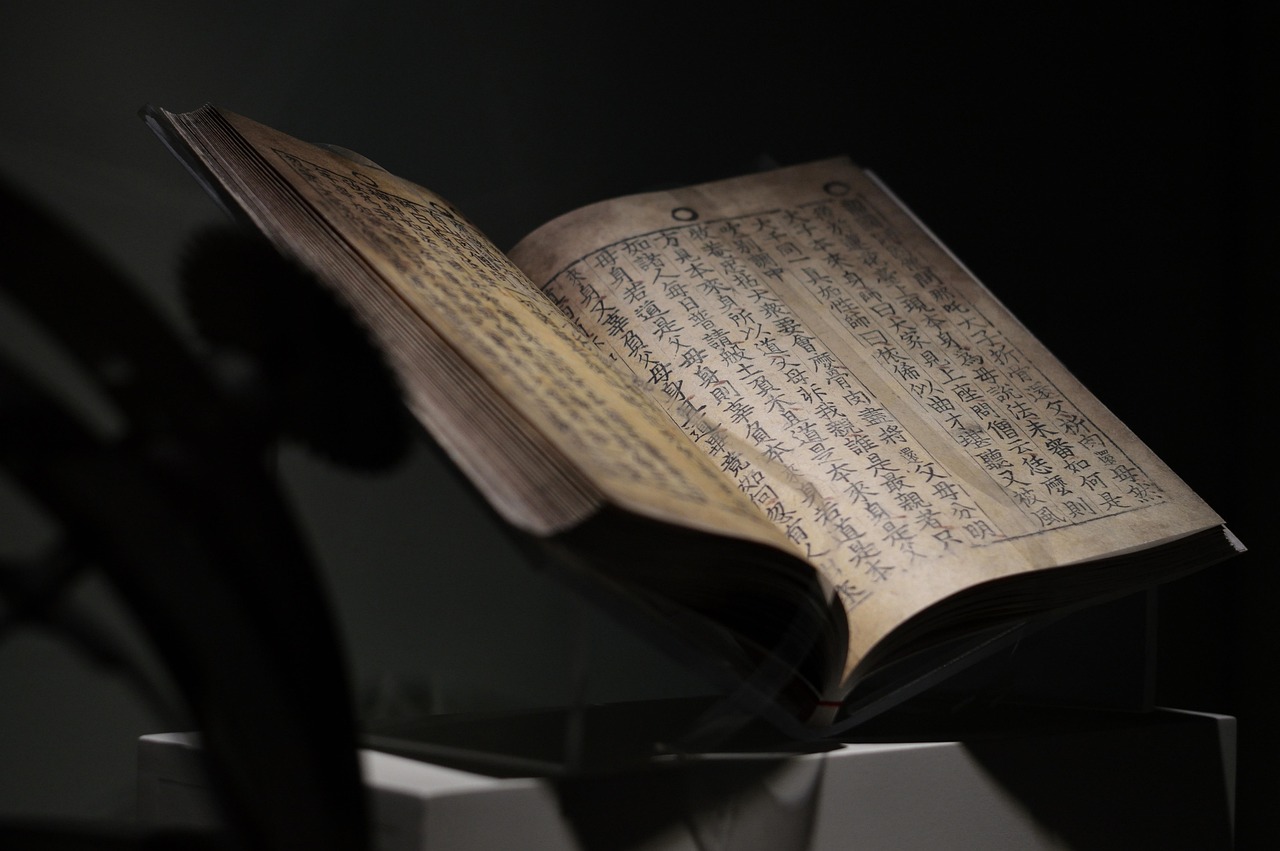

大熊猫保护的历史背景

早期困境

大熊猫的野生种群曾广泛分布于中国中部的多个省份,但由于栖息地丧失、破碎化以及非法猎杀,其数量急剧下降,20世纪初,大熊猫的野生种群数量估计只有1000只左右,1963年,大熊猫被列为中国一级保护动物,随后又于1989年被国际自然保护联盟(IUCN)列为濒危物种。

保护行动的开始

为了保护大熊猫,中国政府采取了一系列措施,包括建立自然保护区、实施禁猎令、开展人工繁殖研究等,1963年,中国政府在四川建立了第一个大熊猫自然保护区——卧龙自然保护区,此后,多个自然保护区相继建立,为大熊猫提供了相对安全的栖息地。

当前保护现状

圈养种群的增长

截至2023年,全球大熊猫圈养种群数量达到757只,这一增长得益于中国大熊猫繁育研究机构的努力,通过人工授精、繁殖管理、疾病防控等措施,大熊猫的圈养繁殖成功率不断提高,成都大熊猫繁育研究基地、卧龙大熊猫研究中心等机构在大熊猫的人工繁殖方面取得了显著成果。

野生种群的保护

尽管圈养种群数量增长显著,但野生种群的保护依然面临挑战,大熊猫的野生种群数量估计在1800只左右,主要分布在四川、陕西和甘肃的山区,为了保障野生种群的生存,中国政府继续加大保护力度,包括扩大自然保护区范围、实施生态修复工程、加强执法力度等。

面临的挑战

栖息地丧失与破碎化

尽管保护措施取得了一定成效,但大熊猫的栖息地仍然面临丧失与破碎化的威胁,人类活动如砍伐森林、开垦土地等导致大熊猫的栖息地不断减少,使得大熊猫的生存环境日益恶化,气候变化也对大熊猫的栖息地造成影响,如干旱、洪水等极端天气事件频发,进一步威胁到大熊猫的生存。

遗传多样性问题

圈养种群虽然数量增长显著,但遗传多样性问题依然突出,由于历史原因和人为干预,部分圈养大熊猫的遗传背景较为单一,这可能导致近亲繁殖和遗传疾病的风险增加,为了解决这个问题,中国大熊猫繁育研究基地等机构加强了遗传管理,通过引入野生个体、实施人工授精等措施提高遗传多样性。

保护资金与技术支持不足

尽管中国政府对大熊猫保护工作投入了大量资金和技术支持,但仍有不足,特别是在偏远地区和一些小型保护区,由于资金和技术有限,保护工作难以全面覆盖,国际合作的深度和广度也有待加强,以共同应对全球生物多样性保护的挑战。

未来发展方向与建议

加强栖息地保护与恢复

未来应继续加强大熊猫栖息地的保护与恢复工作,通过实施生态修复工程、加强执法力度等措施,确保大熊猫拥有足够的栖息地和食物资源,应加强对气候变化影响的评估与应对,提高大熊猫对气候变化的适应能力。

提高遗传多样性管理水平

针对圈养种群遗传多样性问题,应继续加强遗传管理,通过引入更多野生个体、实施人工授精等措施提高遗传多样性水平;同时加强遗传监测和评估工作及时发现并解决问题,此外还应加强国际合作与交流共享成功经验和技术成果共同推动大熊猫保护事业的发展。

加强保护资金与技术投入

为了保障大熊猫保护工作的顺利进行应继续加大资金和技术投入力度,政府应增加对大熊猫保护项目的财政支持并鼓励社会资本参与保护工作;同时加强与国际组织的合作引进先进技术和管理经验提高保护工作的效率和质量,此外还应加强对保护人员的培训提高他们的专业素养和综合能力以更好地完成保护工作。

推动可持续发展模式建设

在保护大熊猫的同时也应考虑当地社区的发展需求推动可持续发展模式建设实现人与自然和谐共生,通过发展生态旅游、生态农业等产业增加当地经济收入提高居民生活水平;同时加强环保教育提高公众的环保意识和参与度共同推动生态文明建设的发展进程。

结论与展望

截至2023年全球大熊猫圈养种群数量达到757只这一数字不仅反映了中国在大熊猫保护方面取得的显著成效也凸显了未来保护工作的挑战与机遇,面对这些挑战我们需要继续加强栖息地保护与恢复工作提高遗传多样性管理水平并加大资金与技术投入力度;同时推动可持续发展模式建设实现人与自然和谐共生;最后加强国际合作与交流共同应对全球生物多样性保护的挑战与机遇!